「ニロギ」という魚をご存じでしょうか。関西では「ニロギ」の名前で呼ぶことは少ないため、ご存じない方も多いかもしれません。今回は、釣れた「ニロギ」をそのままお鍋で煮て出汁を取る「ニロギ汁」の作り方をご紹介します。

「ニロギ」はキス釣りの外道のあの魚!

画像:筆者撮影

「ニロギ」とは、関西では「ヒイラギ」と呼んでいる魚です。キス釣りの外道として釣れたことがある方もいるのでは?キラキラ光る体にぬるぬるの粘膜、強烈に尖ったヒレを持つため、釣ったあとに食べたことがない方も多いかもしれません。

「ニロギ」は、ぬるぬるの体表からは想像ができないほど、食味に優れている小魚です。内臓を取って唐揚げにしたり、煮つけにしても美味しいですよ。

ヒイラギを「ニロギ」と呼ぶのは主に高知県です。関西では外道と扱われることが多いヒイラギですが、高知県では「ニロギ釣り」としてボートを出すこともあり、人気のターゲットです。海鮮食材の豊富な高知県民が好んで食べるということからも、「ニロギ」の美味しさが分かるのではないでしょうか。

「ニロギ汁」とは?

高知県で人気のニロギの食べ方は、唐揚げや煮物のほか、干物や汁物があります。釣れたヒイラギを針から外すときに厄介な、あのぬるぬるの体液も洗わずに使うけれど美味いという、にわかに信じがたい「ニロギ汁」の情報を得ました。

今回は美味しいと言われるその味に半信半疑のまま、はじめての「ニロギ汁」作りに挑戦したいと思います。

用意するもの

ニロギ汁で用意するものは、とてもシンプルです。ニロギ・水・塩、の3つのみ。ニロギさえ手に入れば、いつでも作れる手軽さが魅力です。

作り方

材料がとてもシンプルなニロギ汁ですが、作り方もいたってシンプルです。釣れたニロギを、水を入れたお鍋で煮る。以上!

ポイント

高知県民曰く、釣れたニロギはなるべくぬめりを落とさないように持ち帰ることが重要なのだとか。ニロギは洗ったりせず、そのままお鍋に入れるとのこと。

いざ「ニロギ汁」の調理に挑戦

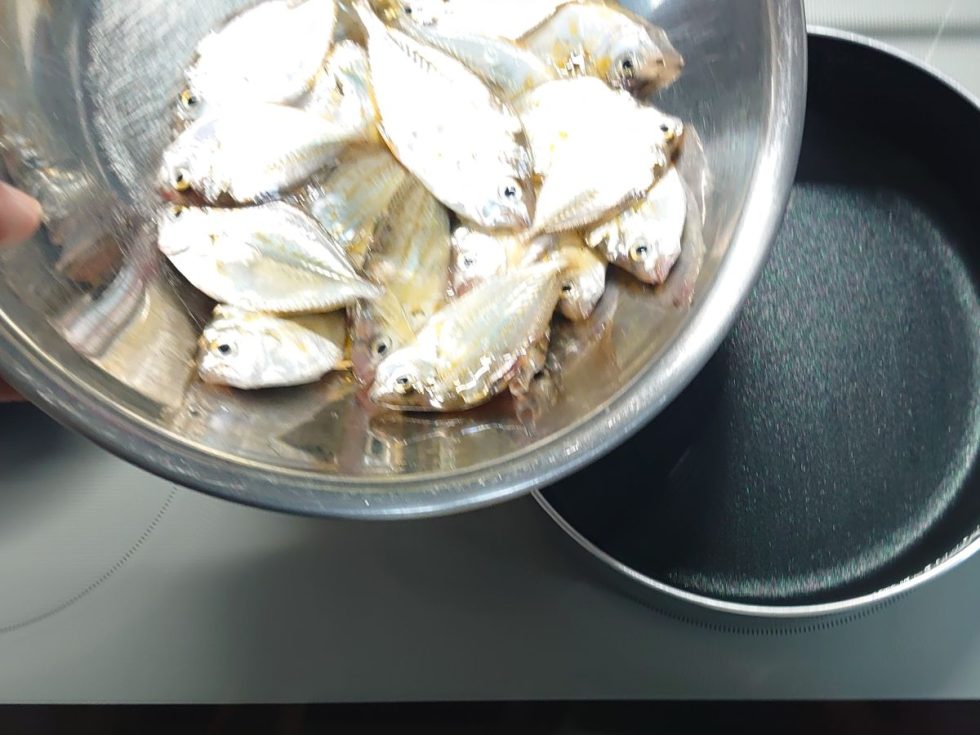

画像:筆者撮影

ニロギを確実に釣るために、ニロギの実績が高い福井県小浜港へ釣りに行ってきました。その日はニロギ以外釣れないのでは?と思うほど、ニロギニロギのオンパレード。まさにニロギ祭りです。

釣れたニロギはすぐに袋に入れてクーラーボックスで持ち帰りました。

画像:筆者撮影

ぬるぬるをそのまま洗わずに、内臓もそのままで良いということなので、水を張ったお鍋に投入(手が震える)。どうにもこうにも、「大丈夫?」感がぬぐえませんでしたが、ほかに方法も知らないので、従うのみです。

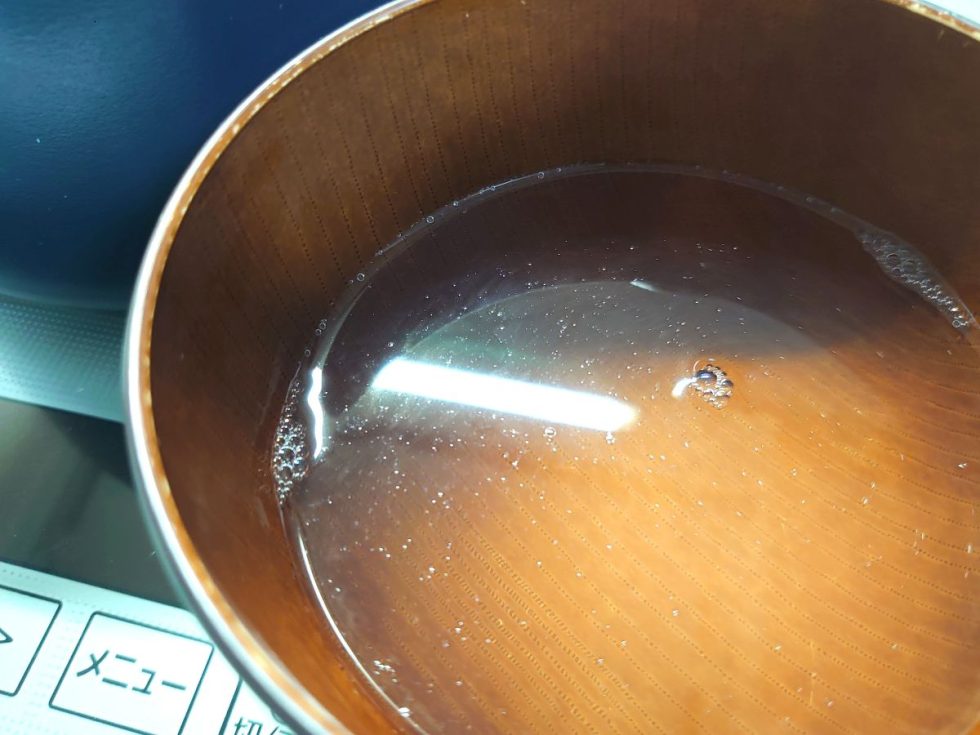

画像:筆者撮影

お鍋に火をつけ、少しするとニロギから粘液が出ていることが分かります。それと同時に、お鍋表面にはアクが浮いてきたので、丁寧にすくって捨てます。

画像:筆者撮影

アクを取るとお鍋のなかは、貝汁のような、お出汁がしっかり出たのが分かる色に代わっていました。塩と少しの醤油で味を調え、いざ実食。

画像:筆者撮影

ニロギのぬめりの強烈さを知っているため、なんとなく臭そうだと思っていましたが、大間違い!

臭みはいっさいなく、澄んだ味わいが楽しめます。たしかに、想像以上のおいしさ。どことなく、えぐみを感じたのですが、これは煮過ぎたのか、水から煮たのがよくなかったのか、内臓を処理してから煮ればえぐみは出ないものなのか。それとも本来この少しのえぐみも味わいのひとつなのかもしれません。

ニロギ汁を求めて高知旅もおすすめ

画像:photoAC

魚さえあればすぐに作れるので、ニロギが釣れたら、ぜひ作ってみてください。また、高知県へお出かけの際には、現地のお店で本場のニロギ汁を楽しんでみてはいかがでしょうか。

Super OTONA Fes.

Super OTONA Fes. お店情報

お店情報 ギャンブル

ギャンブル スポーツ・ヘルス

スポーツ・ヘルス ファッション

ファッション 園芸・工芸

園芸・工芸 料理

料理 旅行・観光

旅行・観光 自動車

自動車 華道・茶道

華道・茶道 釣り

釣り 音楽

音楽